マザーボードお釈迦 - ことの経緯

ASUS Q670M-C-CSM マザーボードは遠隔からの監視や電源コントロールなどの管理に対応した Intel vPro に対応したQ670チップセットを搭載しています。日本国内では流通がないのでアメリカの amazon.com から購入しました。到着したところで、BIOSのバージョンが、13世代の新しめのCPUに対応していないことが判明、至急、対応している古いLGA1700のCPUを手配してBIOSのアップデートを行いました。

そこでつい手抜きをしたのが、BIOSをアップデートするほんの10分くらいの辛抱だと思ってCPUクーラーを載せずに実行、案の定BIOS書き込み50%付近で、熱暴走で電源が落ちました。マザーボードとCPUの保護機能で落ちたので、幸い、どちらもハード的には損傷はありません。

この後、これも案の定、マザーボードは起動しなくなり文字通り死にました。

死んだBIOSの復旧方法

一般的に最近のマザーボードはBIOS更新の失敗に備えていくつかの救済策が用意されています。

- ASUS BIOS FlashBackのようにバックパネルのボタンでUSBメモリからBIOS更新ができるパターン。

- ASUS RecoveryBIOS はBIOS更新の失敗を自動的に検出して、次の起動時に自動的に回復モードに入ります。

このいずれの救済策もダメな場合、最後の手段として、BIOSチップに直接BIOSを書き込む方法があります。

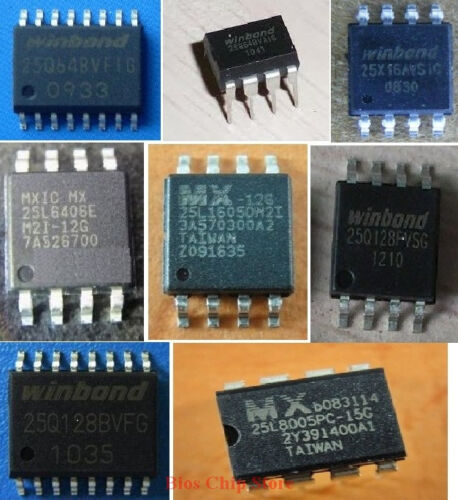

BIOSのはいわゆるFlash ROMという8本または16本足のICチップに収められています。いろんなモデルがありますがその動作は一般的に規定されていて、これも特殊ですが汎用的な機器を使って直接読み書きができます。

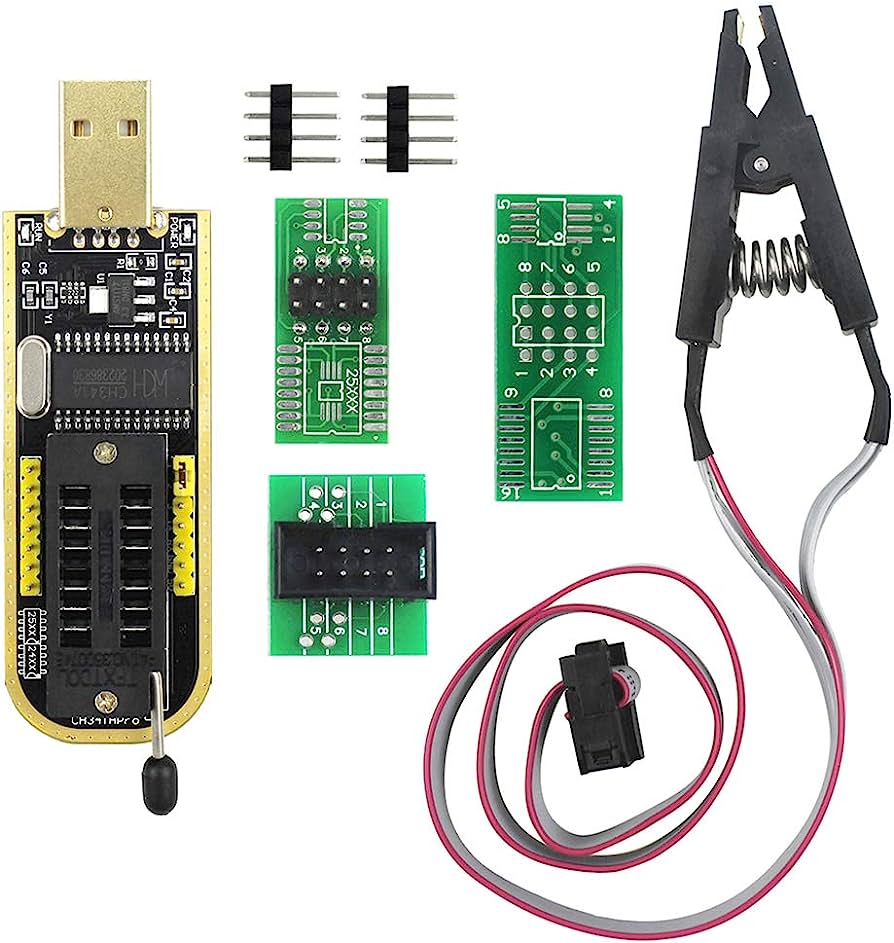

今回用意したのはamazon.co.jpなどでも簡単に手に入る CH341A というROMライターデバイス。

この機器を使ったBIOS更新方法はYouTubeなどで広く紹介されているので、ここではバイナリデータファイルの作り方やその手順については省略します。

ICのメーカーや型番はさておき、直接書き込みの難易度はその形状によります。

- ソケットから抜き差しできるタイプ

- 基盤直付けだが足が生えているタイプ

- 基盤直付けで足が潜っているタイプ

2つまでのタイプはCH341とこれも一般的に流通しているクリップを使って接続することができます。このクリップは小さな領域でしっかり8本の足と接触させなければならないのですが多くの方が何度もやり直し、苦労しているようでした。

今回は Winbond W25Q256JVEQ という WSON8 チップがターゲットです。

問題は3つめのタイプSON8と呼ばれる、足のないICで基盤とはんだで直付けされているものです。接触できる接点はわずかにしみだしている半田のこぶだけです。このこぶさえもない場合はここで詰みです。さらに奥の手としては、はんだを溶かしてチップを分離、書き込み後元に戻すということもありえます。ただ、マザーボードが物理的に傷物になるからこれぞ最終手段になります。

コンタクトプローブツールで8ピンのBIOS ROMチップに直接アクセス

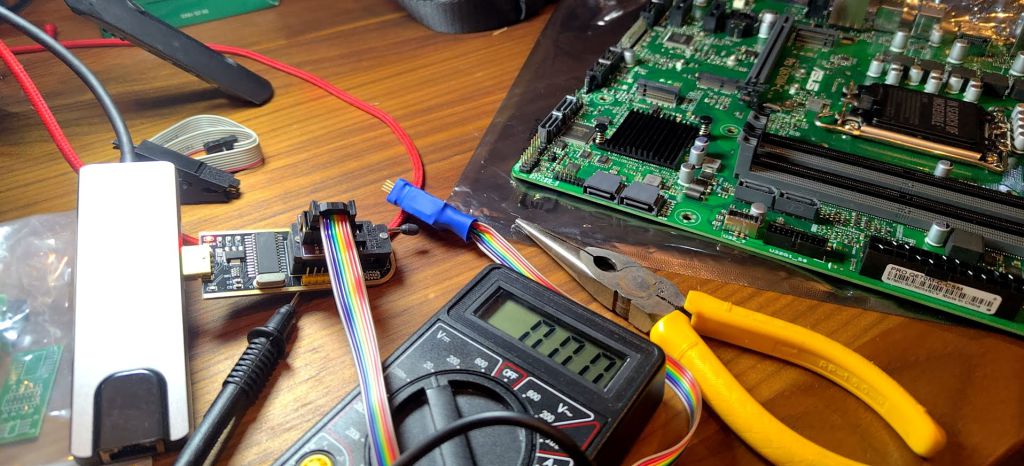

今回は、マザーに手を入れないで、直接SON8の端子にアプローチします。残念ながら先述のクリップは使えません。そこで登場するのがピン状のコンタクトプローブを8本備えたケーブル。取り扱いは少ないですがamazonでも売ってました。

このコンタクトプローブ型ケーブルですが、8x6mmの足からはみ出たはんだの小さな山にはサイズがあっておらず、ラジペンで無理やり足を押し広げて曲げます。さらに曲げた影響でプローブのバネが機能しなくなり、8本同時に確保しなくてはならない接点がさらに難しくなってしまいました。

三脚やらラジペン、クリップやら持ち出し、何百回と接点合わせを繰り返しようやく正常に読み書きできる状態を作りました。振動でも接点がくるってしまいそうな微妙な状態です。そういうしつつ無事にBIOSの書き込み完了。無事に起動する状態になりました。

壊れたBIOSを検証すると

壊れた状態のBIOSのバックアップを取りました。このバイナリデータがどの程度壊れているかを調べてみます。BIOS更新に失敗したバイナリが左、更新前の公式BIOSのバイナリが右。違いのある領域が赤で表示されています。50%ほどのところで失敗しましたが、ROM全体の前半と後半のそれぞれの前半部分で違いがみられ、この部分まで更新が進んだことがわかります。ASUSのBIOSの場合、FD44Editorというツールでマザーボードのシリアル番号、MACアドレスなどを抽出しますが、幸いこの情報は失われていませんでした。